21 giugno 2023

Passeggiando…

Velabro, Foro Boario, Arco di Giano

Il Velabro, l’approdo sul Tevere, e l’Aventino sono i luoghi delle leggende romane delle origini: qui Munoz tentò di ricreare il Medioevo perduto, qui Mussolini aprì le grandi vie che avrebbero dovuto congiungere Roma al mare.

Al rione Ripa appartiene il Lungotevere dei Pierleoni, che ricorda nel nome le case medievali erette sul Teatro di Marcello dall’ebreo Pietro di Leone.

Percorrendo la strada che congiunge il Foro Olitorio con Piazza di Bocca della Verità, superato il Teatro di Marcello, sulla destra troviamo il moderno edificio dell’anagrafe, rivestito di laterizi ed ornato da una riproduzione marmorea della Lupa Capitolina.

L’edificio fu costruito fra il 1936 e il ’37 in pieno Regime Fascista e va a formare una delle quinte di quella che allora venne chiamata “Via del Mare”, fino a congiungersi con la Casa dei Crescenzi (più comunemente conosciuta come Casa di Pilato o di Cola di Rienzo).

Il sito è quello dell’antico Porto Tiberino, quello che per primo collegò Roma con Ostia e che ebbe intensità di traffici finché l’Imperatore Claudio ricostruì il Porto Ostiense, destinando quello Tiberino a zona di magazzini per lo stoccaggio delle merci.

L’apertura della via del Mare, progettata per indirizzare lo sviluppo urbanistico di Roma verso ovest fino a far congiungere la futura (o futuristica) città con Ostia stessa, portò a vaste demolizioni che hanno radicalmente mutato il volto della zona.

Andarono, tra l’altro, perdute alcune antiche Chiese, molte di queste erano già in stato di abbandono da molto tempo, ma l’apertura della via del Mare, oggi frammentata in via del Teatro di Marcello e via Luigi Petroselli, portò alla soppressione di un luogo urbanistico fatto di vicoli dal forte sapore medievale.

Procedendo verso Piazza di Bocca della Verità incontriamo sulla sinistra l’Area Archeologica di S.Omobono. Qui, già in età romana, correva il Vico Jugario e il nome resta alla strada attuale che ne ripercorre il tracciato.

Il Vico Jugario fu una delle più antiche strade di Roma e collegava il Foro Jugario con la porta Carmentale passando sotto il colle Capitolino.

Nel 1937, in quest’area sarebbe dovuto sorgere un edificio moderno, ma durante gli scavi di fondazione emerse materiale archeologico di enorme importanza per l’approfondimento della storia della Roma Arcaica, tanto che l’area in oggetto è stata tutelata e lasciata a disposizione di ulteriori indagini.

Dalla via di S. Giovanni Decollato si giunge a via Bucimazza (dal nome di un’antica famiglia romana che nel Medioevo aveva qui la sua dimora); è questa una piccola zona che si è salvata dalle trasformazioni del ventennio fascista!

Attraversata via dei Fienili si giunge a via di S.Teodoro che ripercorre parte dell’antico Vicus Tuscus, la via degli Etruschi, fino al Vicus Jugarius; la zona era diventata una delle più malfamate di Roma in età imperiale.

Si arriva così in via Del Velabro (parola di origine etrusca che significa “stagno”) e che si riferisce all’antica palude che dal Tevere giungeva fino al Foro Romano.

[Secondo altri il potrebbe derivare dal velo con cui si copriva la via d’accesso al vicino Circo Massimo o dal “Velubrum Larum”, santuario dei Lari, collegato al Foro Romano].

L’Arco quadrifronte, indicato tradizionalmente come Arco Di Giano, fu eretto da Costantino per celebrare la sua vittoria su Massenzio e fu innalzato lungo il percorso dell’antica via Trionfale, prima che questa confluisse nella via Sacra del Foro Romano.

La forma tetrapila dell’arco sottolinea l’importanza del punto prescelto in quanto incrocio di due direttrici che, come tutti i crocicchi, sottolineavano la magia del luogo: idealmente lì si apriva un “mundus”, cioè un passaggio al mondo sotterraneo delle divinità degli Inferi, mentre la volta dell’arco ricordava l’apoteosi celeste a chi vi passava sotto, purificandosi.

L’Arco di Giano venne nel Medioevo trasformato in uno dei capisaldi delle fortezze dei Frangipane e fu chiamato Torre di Boezio.

Accanto all’Arco è possibile accedere alla Cloaca Massima, la più antica opera fognaria di Roma. Questa, dopo un lungo percorso, passava sotto il Foro Romano per poi scendere nel Foro Boario, nei pressi della Chiesa di S.Giovanni Decollato; di lì arrivava nei pressi del Tempio rotondo di Ercole Victor e andava ad immettersi nel Tevere presso il Ponte Emilio (l’attuale Ponte Rotto).

Nella vicina Piazza dei Cerchi, nei pressi della Chiesa di S.Giovanni Decollato, erano fatte le esecuzioni capitali fino al 1870.

Nel II secolo d.C., con la conquista del Mediterraneo da parte dei romani, il Foro Boario ora Piazza di Bocca della Verità fu oggetto di rinnovamento edilizio e furono costruiti l’Ara Maxima di Ercole e il Tempio di Ercole Victor; infine fu costruito il già citato Ponte Emilio.

Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, la zona subì un progressivo abbandono, seguito nel VI secolo, da una rinnovata presenza di Bizantini che vi aprirono una “schola” dando carattere greco all’intero sito.

Quasi nascosta all’interno del nartece della Basilica di santa Maria in Cosmedin, si può scoprire il famoso mascherone noto come Bocca della Verità (nei “Mirabilia Urbis Romae” alla Bocca viene attribuito il potere di pronunciare oracoli) e apparso nella famosa scena di “Vacanze Romane”.

I tombini, nella Roma Antica, riportavano spesso l'effigie di una divinità fluviale che "inghiotte" l'acqua piovana.

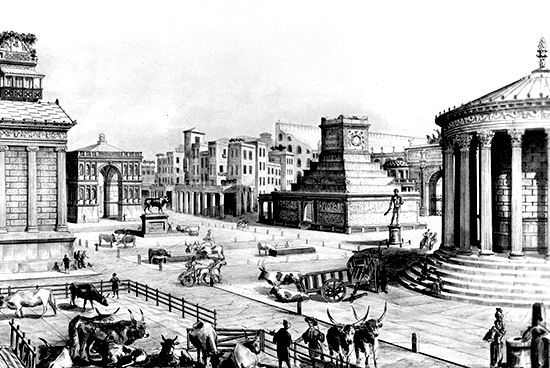

Con la fine del Medioevo il Foro Boario appariva luogo ricco di memorie archeologiche della Roma antica.

Passeggiando…

Arch. Sabina Morra

sabina.morra70@gmail.com